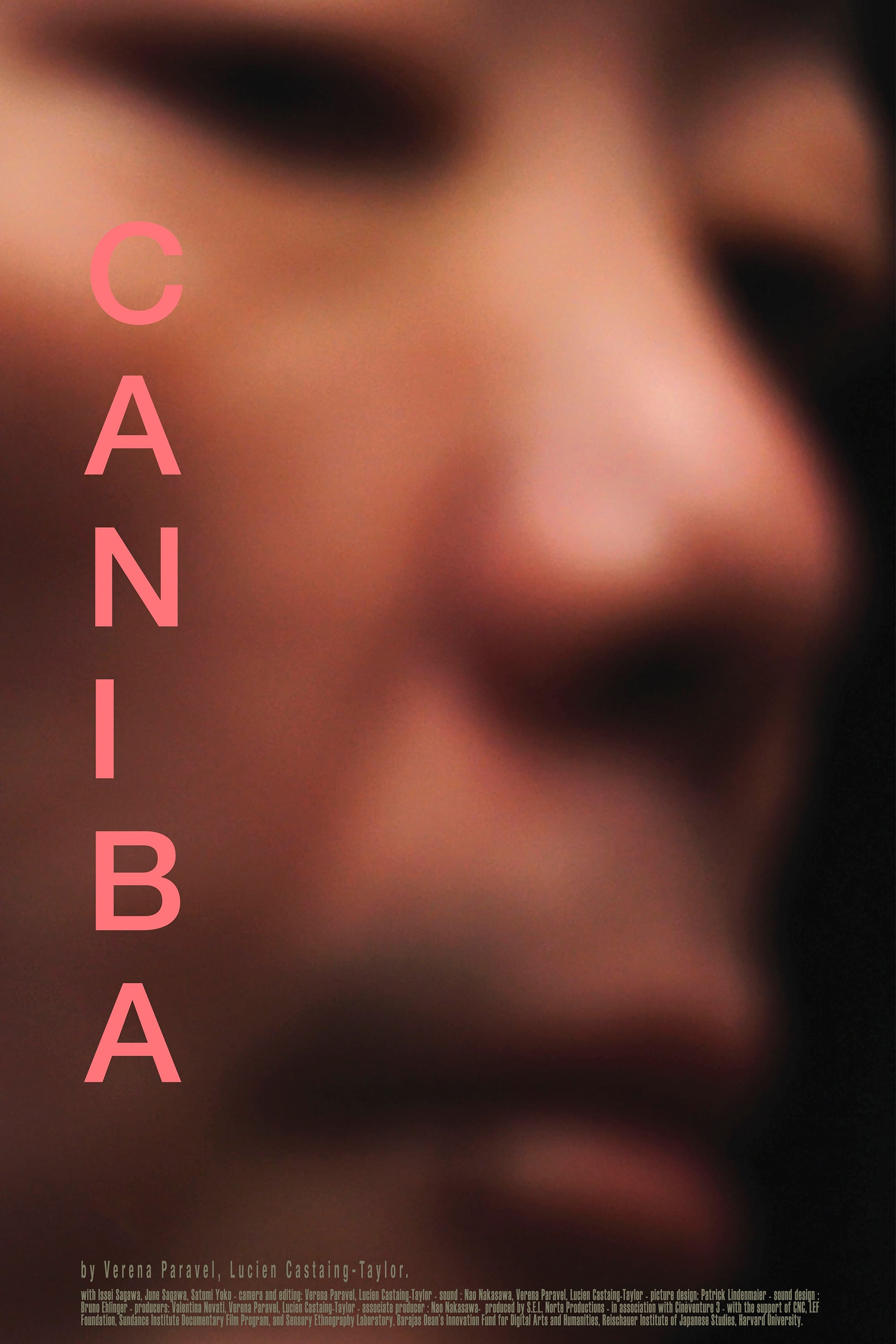

CRITIQUE FILM - Après avoir navigué dans des eaux infernales pour « Leviathan » en 2012, Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel ont rencontré Issei Sagawa, célèbre pour avoir tué et dévoré une étudiante hollandaise en 1981. De cette entrevue est né ce nouvel essai-documentaire, intitulé « Caniba ».

En juin 1981, la jeune hollandaise Renée Hartevelt est tuée puis dévorée par l'étudiant japonais Issei Sagawa. Après avoir été déclaré pénalement irresponsable de ses actes par la France, il est renvoyé au Japon où il est, cette fois-ci, jugé sain d'esprit. Sagawa vit donc aujourd'hui libre. Si de prime abord, un sujet typique de faits divers comme celui-ci, ne semble pas forcément s’accorder avec les caractéristiques du cinéma de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel, basé sur l’observation et sur l’immersion anthropologique, il faut dire que les premières séquences de Caniba permettent de se rassurer sur leur capacité à adapter leur sujet à leur approche formaliste. La balance paraît en effet pencher du côté des deux cinéastes plus que de celui d'Issei Sagawa, a priori relégué au rang de curiosité permettant le développement (thématique, technique, graphique) de leur filmographie.

Le dispositif

Sagawa ne serait ainsi là, face à leur caméra, que pour permettre, par son mutisme et sa présence fantômatique, d’appuyer le dispositif formel qu’ils mettent consciencieusement en place. Caniba est ainsi composé, en grande majorité, d’une série de très gros plan dans lesquels sont contenus de nombreux changements de mise au point, plongeant le visage d’Issei Sagawa ou de son frère dans un flou intense ou révélant tous leurs traits à travers une netteté d’une précision chirurgicale.

En cela, le dispositif de Caniba est en lien direct avec celui de Leviathan, le premier long métrage documentaire de Castaing-Taylor et Paravel. Dans celui-ci, embarqué dans un chalutier en pleine pêche, les deux cinéastes nous plongeaient directement dans les entrailles d’une machine infernale, un colosse composé de ferraille rouillée transformé en antichambre d’exécutions sanguinaires. Bien que les flous optiques et les très gros plans n’étaient pas encore tout à fait au centre du jeu, la proximité des appareils de captation (de multiples caméras embarquées), avec leur sujet (des pêcheurs, un bateaux, ou des cadavres de poissons) précisait déjà leur envie de voir le dispositif (et, par ricochet, le spectateur voyant le film) être dévoré par l’objet de son regard.

Du regard dévorant et dévoré

Ainsi, en filmant de très près Issei Sagawa, cannibale starifié par l’atrocité d’un geste qu’il assume pleinement, les deux cinéastes continuent d’explorer ce chemin là, en plongeant à corps perdu dans l’idée d’un champ et d'un cadre tous deux « dévorés » par le monstre filmé. Le résumé du film pourrait s’arrêter là. Il s’agirait, simplement, d’un essai visuel dont le sujet – le cannibalisme, la monstruosité, la dévoration – a été mis au service d’un manifeste formaliste et théorique, dont la radicalité n’a égale que la prétention des deux cinéastes de vouloir, à tout prix, faire un documentaire « pas comme les autres ».

Mais si Caniba n’aurait put être que ce film sur une auto-dévoration du cinéma et de ses spectateurs, sa grande qualité, et son aspect le plus surprenant (là où sa singularité plastique n’est que la continuité du travail de ses deux auteurs), réside, justement, dans ce qui ne relève pas de la peur, de la dévoration, et encore moins de la monstruosité. En cherchant derrière la couche de crasse et de glauque, il est en effet possible d’y découvrir le touchant portrait d’un vieil homme agonisant, aidé et aimé sans condition par son frère malgré le caractère forcément impardonnable de son geste passé.

Le temps des miracles

Là où la solution de facilité aurait été de le classer dans le rang des malades mentaux ou des dégénérés, puis à étudier ce qui en fait, justement quelqu’un d’affreusement exceptionnel et unique (Sagawa a mangé de la chair humaine, en a fait des bouquins , a tourné dans des films porno, assume pleinement ce qu’il a fait, et ne serait donc certainement pas, comme vous et moi), Castaing-Taylor et Paravel finissent pourtant par faire de Caniba un film plein de douceur d’attention, où Sagawa est enfin vu comme ce qu’il peut aussi être : un vieil home malade, tout proche de la mort, qui apprécie le réconfort permanent de son frère ou les quelques attentions, pleines de tendresse, d’une aide soignante à son égard. On aurait pas misé là dessus.

Pour trouver cet autre Caniba, plus doux, plus empathique, il faudra se laisser emporter par ces flous tourbillonnants lorsque Sagawa s’endort, lorsque l'on comprend que cet homme, aujourd’hui mutique et dont la parole est remplacée par celle de son frère (comme pour l’alléger de son fardeau), cherche simplement ce repos qu’il n’a jamais eu. Alors que l’on aurait pu penser que l’idée d’un (énième) documentaire sur Sagawa ne pouvait qu’appuyer sa culpabilité, la honte le poursuivant ainsi jusque sur son lit de mort, on finit ici par voir émerger, au détour d’une petite ballade en fauteuil roulant dans un parc, une sérénité pour le moins inattendue dans le regard d’Issei. Que ce soit pour Sagawa, une âme damnée par ses propres fantasmes, ou pour le cinéma de Castaing-Taylor et Paravel, dont le formalisme radical paraissait être la plus grande force comme la plus grande limite, une telle éclaircie ne peut être que réjouissante : l'horreur est derrière nous.

Caniba de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel, en salle depuis le mercredi 22 août. Ci-dessus la bande-annonce.