À l’occasion de la sortie de « Ready Player One » sur les écrans français, un petit focus sur les films de science-fiction de Steven Spielberg, qui égrènent çà et là sa riche filmographie.

L’un des plus brillants créateurs de mythes du cinéma américain de ces quarante dernières années est aujourd’hui à l’apogée de son talent. Après le brillant et très sérieux Pentagon Papers, en janvier, c’est au tour de la friandise Ready Player One de sortir en France et dans le monde. Ce nouveau film de science-fiction du réalisateur de la saga Indiana Jones apparaît comme un film-somme de sa carrière, bercé de références à la pop-culture… ainsi qu’à lui-même. Idéal pour que nous racontions la carrière de Steven Spielberg sous l’angle de la science-fiction, d’où émerge trois parties : une première plus rêveuse et intimiste, voire optimiste, une deuxième plus spectaculaire, et une troisième dominée par l’esprit de sérieux.

Dans l’intimité

Sa première incursion dans le genre se fait en 1977 avec son troisième film, après Sugarland Express (1974) et Les Dents de la mer (1975) : Rencontres du troisième type. Le scénario, initialement écrit par Paul Shrader (Yakuza, Taxi Driver), ne convient pas au cinéaste. Dans la première version du script, la rencontre extraterrestre se fait à partir du point de vue d’un militaire à la retraite. Le cinéaste, sûr de son fait, veut a contrario qu’elle se fasse depuis celui du common man, de l’homme du peuple. Alors qu’il pensait à Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Steve McQueen ou Gene Hackman, c’est Richard Dreyfuss, présent dans son précédent long-métrage, Les Dents de la Mer, qui obtient le rôle principal, celui de Roy Neary. Également au casting dans le rôle du français Claude Lacombe, que Lino Ventura a refusé, le cinéaste François Truffaut, dont l’apparition dans le film le fait accéder à une célébrité mondiale.

La « Rencontre » du titre se déroule à la fin du film, et est une rêverie réalisée. Le personnage de Richard Dreyfuss n’aura eu de cesse d’avoir à l’esprit la montagne où le vaisseau extraterrestre allait apparaître (à la fin). Ceci, grâce à sa première expérience avec une entité extraterrestre (au début du film), lorsque sa voiture a été éclairée d’un flash lumineux puissant, en pleine nuit. Alors assailli de visions, il voudra reproduire dans la réalité, tel un peintre ou un cinéaste, ce qui le hante. Sa vision finalement confirmée est un appel à l’imaginaire, qu’il faut embrasser, comme le suggère le geste final.

En 1982, Steven Spielberg poursuit cette exploration rêveuse et positive de la rencontre paranormale avec E.T. l’extraterrestre. Carton absolu, film le plus rentable des années 80, qui a même battu le record au box-office du premier film Star Wars de George Lucas, sorti en 1979, E.T est remplie de scènes cultes. Qui ne connaît pas la fameuse réplique « E.T. téléphone maison », ainsi que l’envol à vélo des enfants, qui est devenu le logo de la société de production de Steven Spielberg, Amblin ? Décennie prolifique pour le cinéaste, les années 80 l’établissent en créateur de mythes hollywoodiens, dont E.T. est un exemple parmi d’autres, au côté d’Indiana Jones, puis plus tard, dans les années 90, de Jurassic Park.

Le film, écrit par Melissa Mathison, qui rédigera un an plus tard le segment de Steven Spielberg dans le film collectif La Quatrième Dimension, raconte l’acclimatation sur la Terre d’un extraterrestre que ses congénères abandonnent dans la précipitation. Ce dernier, voulant échapper à un groupe d’agents du gouvernement, entre dans un quartier résidentiel, et fait la rencontre du petit Eliott, 10 ans. Une amitié indéfectible se noue entre les deux êtres délaissés par leur famille respective, jusqu’à un final bouleversant où E.T. retrouve les siens, et rentre chez lui.

Pop-corn

La décennie 90 de Steven Spielberg, plus spectaculaire, débute elle avec Hook ou la Revanche du Capitaine Crochet (1991), film faiblard du cinéaste que l’on estime pourtant significatif d’une évolution du rapport de Spielberg à l’imaginaire, et donc en sous-main à la science-fiction. Le personnage principal, Peter Pan, joué par Robin Williams, est un adulte ayant oublié son enfance, et qui retourne au Pays Imaginaire, grâce à la Fée Clochette, quand le Capitaine Crochet (Dustin Hoffman) kidnappe ses enfants. Là-bas, il réussit à retrouver la joie qui l’habitait durant son enfance, tout en acceptant, in fine, le fait d’être un adulte responsable de sa progéniture. Cette métaphore de l’évolution du cinéaste initie un grand pas vers une certaine forme de maturité, qui le fait quitter l’enfance et le rapport rêveur et optimiste que l’on trouvait dans Rencontre du troisième type et E.T. l’extraterrestre. Il opte désormais pour une vision plus sérieuse et mature de l’imaginaire. Quand bien même celle-ci soit emprunte d’une certaine spectacularité visuelle, que l’on pourrait associer à l’adolescence, puisque la troisième partie nous semble être le signe d’une maturité totale, synonyme d’un passage sans retour à l’âge adulte.

Les années 90 du cinéaste, d’un point de vue de la science-fiction, se forment de deux films d’aventure, Jurassic Park et Le Monde perdu : Jurassic Park. Le diptyque connaîtra un troisième opus réalisé en 2001 par Joe Johnston, puis deux autres films, le sinistre Jurassic World (2015) et enfin Jurassic World : Fallen Kingdom, prévu pour cet été.

Le premier film, sorti en 1993, va marquer une date dans l’histoire de l’industrie à bien des égards. Tout d’abord, avec plus de 900 millions de dollars de recettes, il bat le record au box-office détenu depuis 1982 par… E.T. l’extraterrestre, du même Steven Spielberg. Ensuite, son avancée technologique va inspirer Hollywood pour les années à venir. Mélange d’animatronics et d’effets spéciaux d’ILM (Industrial Light Magic), les dinosaures du film sont impressionnants de réalisme, ce qui confère à celui-ci un cachet certain et marque durablement les pupilles des spectateurs. La scène de l’apparition du T-Rex, particulièrement, reste l'un des moments marquants de l’histoire du cinéma de ces quarante dernières années.

Adapté d’un roman de Michael Crichton, qui a initié la série médicale Urgences devant auparavant être un film de Steven Spielberg, le premier Jurassic Park représente la quintessence spectaculaire de la filmographie du cinéaste. Marquant à tous points de vue, le long-métrage narre l’histoire d’un industriel, John Parker Hammond. Ce dernier parvient à donner vie à des dinosaures grâce à la génétique, et à les faire vivre dans un parc d’attraction géant de la taille d’une île, la Isla Nubar. Mais les dinosaures, créatures majestueuses et immenses, vont échapper au contrôle des hommes, qui deviennent alors des proies.

Dans le deuxième opus, Le Monde Perdu : Jurassic Park, toujours adapté du romancier américain Michael Crichton, le scénario s’engouffre dans une surenchère spectaculaire. Il fait se rencontrer dans la dernière partie du film une ville, San Diego, et un T-Rex féroce à la recherche de sa progéniture. L’idée, lorgnant à l’évidence sur King Kong, permet au cinéaste de s’amuser à faire percuter une créature préhistorique avec la modernité. Moins marquant que le premier opus, qui était complètement révolutionnaire, le second clôt la partie dite « spectaculaire » de la carrière dans la s-f du cinéaste.

L'esprit de sérieux

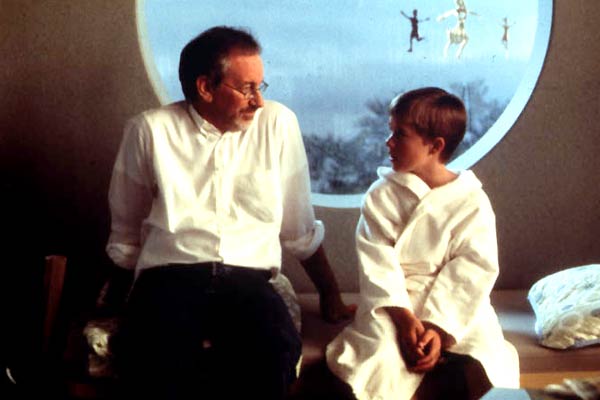

C’est grâce au succès de Jurassic Park, et notamment à la forte impression que les effets visuels ont eu sur le reste du monde, que Steven Spielberg a pu prendre en main le projet A.I. Intelligence Artificielle. Le film, qui marque le retour dans la s-f pure et dure après les deux Jurassic Park, était initialement développé par Stanley Kubrick et adapté de la nouvelle Les Supertoys durent tout l’été, de Brian Aldiss. C’est en 2001, deux ans après le décès de l’auteur d’Eyes Wide Shut (1999), que le long-métrage est apparu sur les écrans. Le script est rédigé par Steven Spielberg et l’écrivain britannique Ian Watson, dont c’est la seule incursion au cinéma, et présente une réinvention libre de l’histoire de Pinocchio, dans lequel un robot à l’apparence enfantine (Haley Joel Osment) désire devenir un humain. Ce questionnement métaphysique sur l’humanité, et comment en faire concrètement partie, pour un robot, se situe dans la lignée florissante de ce sujet prisé, dont Blade Runner (1982) ou le film d’animation Ghost in the Shell (1995) sont les exemples les plus illustres.

Dans Minority Report, pur chef-d’œuvre de la filmographie du maître, Steven Spielberg s’attaque à une adaptation du prolifique Philip K. Dick. Prisé par Hollywood (Blade Runner, Total Recall), l’auteur de s-f est pour la première fois l’objet d’une adaptation de la part du cinéaste américain. Sa nouvelle, Rapport minoritaire, devait initialement devenir une sorte de suite à Total Recall (1990) de Paul Verhoeven. Le projet ne s’est pas concrétisé et, à partir de 1997, Jon Cohen puis Scott Franck ont retravaillé le script pour arriver à celui que l’on connaît. C’est Tom Cruise qui est d’abord tombé amoureux de l’histoire, et qui l’a ensuite proposé au cinéaste, avec lequel il n’avait encore jamais travaillé. L’histoire se déroule en 2054, et pour présenter un futur crédible, Steven Spielberg a invité une vingtaine d’experts à réfléchir sur le sujet pour donner des pistes au film pour qu’il apparaisse comme plausible. Celui-ci anticipe d’ailleurs la prolifération des interfaces tactiles, tout autant que les écrans publicitaires intelligents.

Réflexion en profondeur sur la notion de sécurité, tout autant que sur les relations humaines (peuvent-elles survivre quand tout est sous contrôle ?), Minority Report présente un Tom Cruise drogué et dépressif depuis la disparition de son enfant, il y a six ans. Séparé de sa femme depuis lors, il sauve des gens sur le point de se faire tuer grâce au système Précog, conjurant alors à chaque « presque-crime » le moment où il n’a pu être là assez tôt pour son fils – kidnappé à la piscine publique alors que papa Cruise faisait de l’apnée pour l’impressionner. Dans ce monde orwellien, les capacités de l’acteur ont permis la disparition de sa progéniture. Cruel.

Enfin, en 2005, trois ans après Minority Report, déjà avec Tom Cruise, le cinéaste se lance dans l’aventure La Guerre des Mondes, adapté du roman de H. G. Wells. Deuxième adaptation cinématographique de l’œuvre, après celle en 1953 de Byron Haskin, mais également celle d’Orson Welles à la radio, dans les années 30, La Guerre des Mondes narre une invasion extraterrestre inamicale de grande ampleur. Tom Cruise y joue un homme lambda, docker de la région du New Jersey, qui a la garde de ses deux enfants le soir où l’invasion débute. Ayant pour but de retrouver la mère de ses enfants pour lui confier leur garde, Ray Ferrier entreprend un périple compliqué jusqu’à Boston.

En reprenant à son compte, à plusieurs reprises, une iconographie évoquant à bien des égards la Shoah (vêtements qui tombent du ciel, présence militaire auprès d’une population paniquée), Steven Spielberg traite son histoire de rencontre du troisième type de manière traumatique, en pleine période post-11 septembre. Rejouant symboliquement une attaque de grande envergure sur le sol américain, comme ce que le pays a vécu avec l’effondrement des tours jumelles en 2001, Steven Spielberg s’inscrit dans une mouvance surtout visuelle encore active de nos jours, près de vingt ans après les faits. Deux décennies après E.T. et Rencontre du troisième type, les extraterrestres sont désormais une menace pour la population américaine, et pour un Steven Spielberg moins rêveur, moins optimiste, plus proche des préoccupations collectives américaines et d'une certaine peur irraisonnée de l’Autre.

Théorie de l’évolution

Cette mutation au long cours, vue à travers l’exploration d’un genre – la science-fiction –, permet de mesurer l’évolution globale d’un cinéaste, dont on peut repérer précisément le cheminement de la pensée. Si Steven Spielberg a pondu au moins un chef-d’œuvre par décennie depuis les années 80, et que sa maturité artistique n’a pas réellement connu une trajectoire ascendante, mais plutôt constante, sa vision du monde a semble-t-il évolué, jusqu’à modifier sa perception de l’altérité, incarné par les extraterrestres de manière générale. S’il adoptait une vision plutôt naïve, associé à l’enfance, au début des années 80, puis plus sérieuse mais pas moins caractérisée par de l'amusement dans les années 90, avec son diptyque sur les dinosaures, le cinéaste a passé un cap dans les années 2000, jusqu’à évoquer la grande histoire à travers les siennes, et notamment via La Guerre des Mondes.

Treize ans plus tard, Ready Player One débarque sur les écrans, et propose aux spectateurs de jauger de l’évolution d’un cinéaste qui a appris, depuis, à traiter des événements historiques de manière frontale (Munich, Lincoln, Le Pont des Espions, Pentagon Papers). Mais Ready Player One ne serait-il qu’un simple amusement postmoderne - car ultra-référentiel - par un auteur se reposant entre deux chefs-d’œuvre ? La réponse est "non, il est bien plus que ça", mais on vous conseille quand même d'aller vous faire votre idée au cinéma !